こんにちは!静岡県藤枝市岡部町のさのさんちです!

まだ4月なのに夏日が続いてますね。また作物の生育がおかしくなるような陽気です。

さて今日はまもなく収穫が始まる「きくらげ」についてお話したいと思います。「きくらげ」って聞くと何を想像しますか??「きくらげって海でできてるの?」「中華料理ってイメージ」「食べ方がわからない」といった感じでしょうか?

そうですよね。僕も「きくらげ」栽培に携わるまではみなさんと同じイメージでした。ってか「おいしい」ってイメージすらなかったです(笑)

そんな「きくらげ」ですが今からお伝えする内容を聞いたらもっと身近に感じられると思います。なので最後まで読んでいただけると嬉しいです。

まずタイトルにあった「国産きくらげが超貴重」についてです。

現在みなさんがお店で見かけるきくらげのほとんどが輸入品なんです。実は国産の「きくらげ」ってたったの3%しか出回ってないのです。ね?めちゃくちゃ貴重でしょ??

なのでみなさんが目にする「きくらげ」は「乾燥きくらげ」が多いと思います。だから「生きくらげ」に出会うことがなかなかないはず。出会えたらラッキーですよ!!

「国産きくらげ」が貴重だってご理解いただいたと思うので次はどうやって作られているかお伝えしますね。

まず、「きくらげ」ってきのこの仲間です。なので「しいたけ」「ひらたけ」「なめこ」と同じく「菌床(きんしょう)という広葉樹を粉にして固めたブロックから発生します。

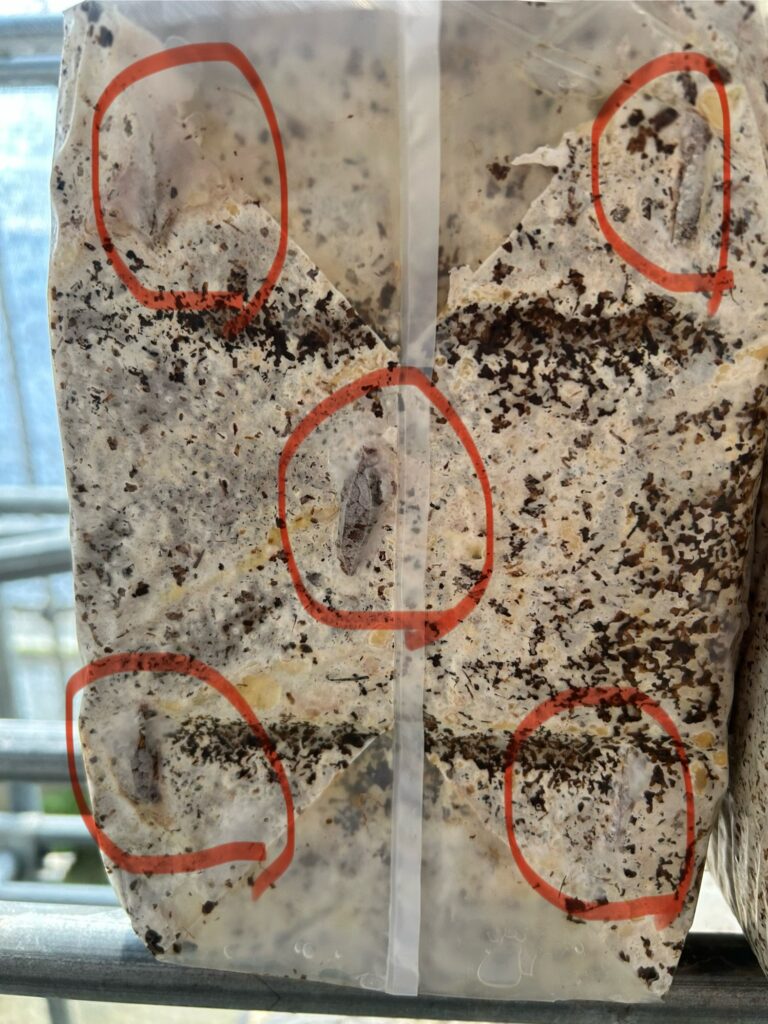

どんなものかというと↓

こんな感じで真っ白いブロックです。これはもう「きくらげ」の菌が蔓延した状態です。この状態になったら菌床に切り込みをカッターで入れていきます。切り込み口から「きくらげ」がにょきにょきと出てきます。菌床のどの面を切るかは生産者によって違います。ただどこ切っても収量は変わりません。

真ん中の切れ込みから「きくらげ」がでてきているのがみえますか?これが日に日に大きくなってくるんです。どうやって大きくしていくかというと温度とお水です。

きくらげの欲しがる温度は20℃から30℃くらいと言われてます。その環境になるのがだいたい4月から10月くらいですかね。なので「きくらげ」の旬は春から夏ってとこです。まぁ10月は秋ですかね。

ハウス内の温度管理をしてあげて切り込みいれたら「散水」といってお水を定期的にかけていきます。

これはきのこ全般に言えることですが野菜と違ってきのこは肥料や農薬は一切使用しません。農薬を一部認められているものありますがハウス内の掃除に使うものだったり菌床自体に使うのはほぼなく使っている生産者は僕が知っている限りほとんどいません。

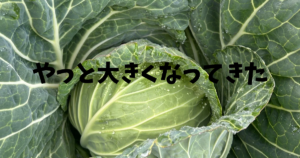

温度をとってお水をかけての繰り返しをしていると↓

こうなっていきます。どうですか??なんか・・・って感じしませんか?(笑)

ここからいよいよみなさんが見たことある「きくらげ」になっていきますよ。

ね?こんな感じに開いていってます。肉厚な感じも伝わりましたかね?

そうそう。「きくらげ」って漢字で「木耳」って書きますよね。確かに開いた感じが「耳」っぽいですよね。そのイメージから木耳になったのかな??知ってる方は教えてください(笑)

さのさんちのきくらげは「生きくらげ」「乾燥きくらげ」の2種類の販売をしています。あ、「生きくらげ」って見たことありますか?(生といっても加熱してから食べますが)

この「生きくらげ」乾燥の「きくらげ」と違ってプリプリ感が半端ないっす。瑞々しさがあるので弾力あって食べ応えありますよ。さっきの写真からも柔らかさが伝わってますよね??

この「生きくらげ」ですが食べ方はいたって簡単。

①さっと1分ほど熱湯でゆでる。

②お好みの大きさにカット。

③好きな調味料をかけて食べる。

これだけ。

めっちゃ簡単でしょ?

おすすめ調味料は「ポン酢」「ドレッシング」「わさび醤油」です。どれもご自宅にあるようなものだと思います。

ほんと手軽に食べられるし栄養価も高いのでおすすめの食材です。ぜひ一度ご賞味ください。

本格的に収穫が始まったら「生きくらげ」の料理や栄養価なんかも併せて紹介させていただきます。これからの時期はぜ「生きくらげ」を楽しんでください。

もっとさのさんちを知りたい方はこちら

公式ラインはこちら